Читая Василия Белова, мы слышим шум, видим краски и ощущаем подлинную красоту северной деревни

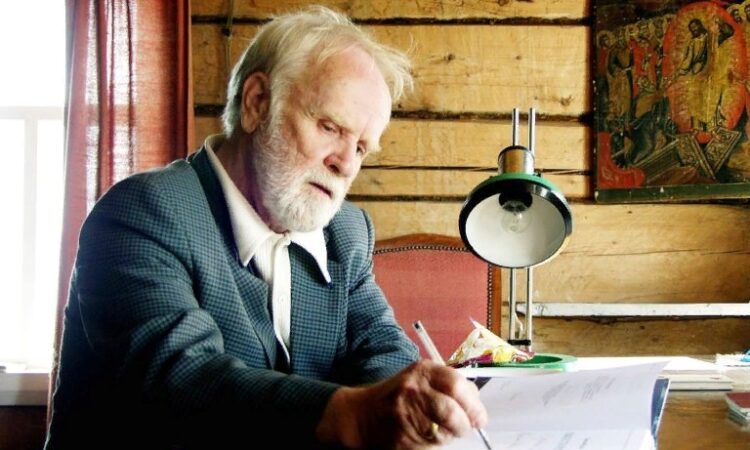

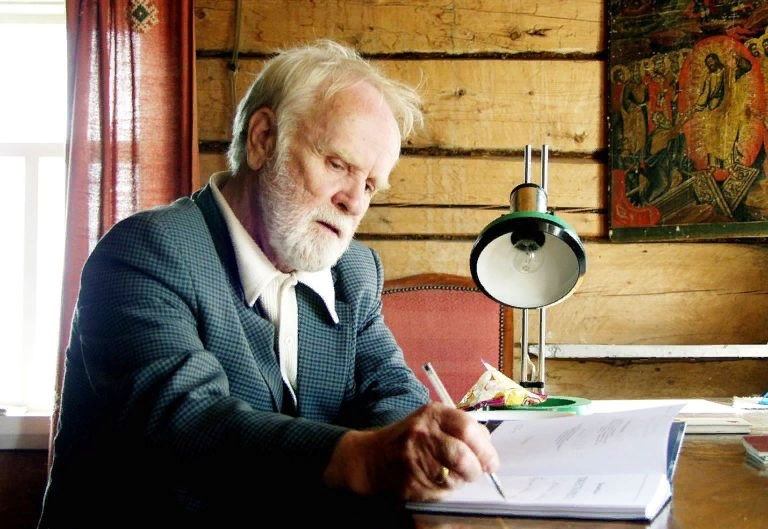

Вологодская земля — родина известнейшего русского писателя Василия Белова. Это не просто писатель, это голос и хранитель целого мира, мира русской северной деревни. Его творчество — это гимн народной жизни, а его слово — уникальный сплав, рожденный на вологодской земле. Яркость и мощь его языка делают его произведения не просто литературой, а живой тканью бытия, которую можно ощутить, услышать и почувствовать.

Рожденный Севером: слово как плоть и дух

Василий Белов родился в вологодской деревне Тимониха, что в Харовском районе, в бане, и сама эта «почвенность» стала основой его дара. Его слово не выучено, не заимствовано, а выстрадано и выжито. Оно органично, как дыхание, и так же естественно вплетает в повествование всё богатство народной речи:

• Диалектизмы: Он не просто использует местные слова для колорита, а делает их плотью повествования. «Куть» (угол в избе), «сенник» (чулан) — это не термины из словаря, а детали живого, дышащего пространства его произведений.

• Пословицы и поговорки: Его речь насыщена меткой народной мудростью. Фразы вроде «дым коромыслом» или «не у шубы рукав» — это не украшение, а квинтэссенция отношения к жизни, её юмора и философии.

«Лад»: Слово как философия гармонии

Главный труд Белова — «Лад» — это не просто этнографическое исследование, а поэма в прозе о гармонии мира. Здесь его слово становится инструментом, который раскрывает глубинный смысл крестьянского быта.

«Красоту нельзя было отделить от пользы, пользу — от красоты. Мастер назывался художником, художник — мастером. Иными словами, красота находилась в растворенном, а не в кристаллическом, как теперь, состоянии».

В этих строках — вся суть его яркого слова. Оно не описывает, а растворяет в читателе ощущение целостности ушедшего мира, где всё было «взаимосвязано» и имело «свое место и время».

«Бухтины вологодские»: Слово как стихия народного юмора

Ярчайшим примером виртуозного владения словом стали «Бухтины вологодские завиральные». Это настоящий праздник языка, где народная речь раскрывается во всей своей хлесткости, выдумке и неистощимом юморе.

Рассказчик, печник Кузьма Барахвостов, «мужичок-боровичок», ведет повествование на таком сочном, гиперболизированном диалекте, что читатель буквально слышит его голос. Балагурство, «завиральность» (безудержное вранье) — это не просто комический прием. Это высшая степень свободы слова, когда оно летает, парит и создает целые миры: от полета в космос до поездки в Америку, не выходя из родной деревни.

«Это была любовь с первых бухтин! Было ощущение, что сижу на завалинке рядом с дедом, а он мне байки баит. Одна другой краше, одна другой вычурней. И знаю же, что врет и не краснеет, а все равно интересно».

Эта цитата из читательского отзыва точно передает эффект полного погружения, которое достигается благодаря абсолютному доверию Белова к мощи и красоте народного слова.

Яркое слово Василия Белова — это и есть главный герой его произведений. Оно — плоть от плоти Русского Севера, сохранившее его дух, его «лад», его юмор и его мудрость. Читая Белова, мы не просто узнаем о жизни северной деревни — мы слышим её шум, видим её краски и ощущаем её подлинную, несокрушимую красоту, запечатленную в бревенчатых стенах родного дома, который «жалуется на старость», но где каждое бревно «сроднилось» с другим, создав нечто целое, вечное и прекрасное. Его творчество — это сокровищница, где слово стало памятником ушедшей, но не забытой цивилизации.

Василий Белов: Бухтины вологодские завиральные в шести темах достоверно записаны автором со слов печника Кузьмы Ивановича Барахвостова, ныне колхозного пенсионера, в присутствии его жены Виринеи и без неё.

На взлёте жизни

С первого разу дело не вышло, не буду и врать. С одноразки и чихнуть не каждый сумеет, а тут женитьба. Дело темное. Как сватался, это место пропущу, расскажу сразу про первую ночь. Свадьбу приурочили к Первому маю. Для экономии лишних средств. Отплясали, отгуляли, подошло время ложиться спать. Пришла первая ночь с молодой женой, чувствую сам, что оказался на взлете жизни. Постлали нам в горнице. Только я один сапог разул, моя говорит: «Кузя, Кузя, мне надо в женсовет, у нас бубновское движенье». Кузя молчит. Она дверями хлоп, только сарафан вильнул. Гляжу в одну точку. Не знаю, что делать — то ли остатний сапог снимать, то ли и первый обуть да за бабой бежать. Пока думал, удула в избу-читальню. Изба-читальня в другой деревне. Я — туда.

Заседание только вошло в силу. Мне говорят: «Ослободи помещенье». Я уперся, не ухожу. Выставили физической силой. Коромысло на крыльце схватил, хлесть по раме. Хряснул, знамо дело, изо всей правды: косяки устояли, рамы вылетели. Весь женсовет сперва визжать, после панику обороли и той же ночи постановили: «Кузьме Барахвостову, урожденцу такому-то, как злостному алименту, вставить новые рамы. А его несознательную личность отдать под суд».

В суде меня спрашивают: «С каких позиций пазганул по окну?» — «С улицы». — «Нет, — спрашивают, — какие были первые намеренья? Ежели тебя судить по классовым признакам, дак столько-то, а ежели по фулиганству, дак сидеть намного меньше». Говорю: «Простите, пожалуйста!» — «Ладно, иди домой».

Домой прихожу, отец ко мне в ноги: «Кузька, — говорит, — гони, ради Христа!» — «Кого?» — «Как кого, бабу свою гони! Пока тебя не было, иконы выкидала. Корову доить не пошла, сидит над бумагами. Рот в черниле. Не прогонишь, одна нам с маткой дорога — в петлю!» Я говорю: «Обожди!» — «И ждать нечего. Матка, зови десятского, будем делиться».

Разделились. Полкоровы нам — полкоровы отцу, пол-избы ему — пол-избы мне. Самовар отошел родителям, тулуп — нам. От такой жизни оба с отцом похудели.

Неделю пожили, мерина запрягаю: «Складывай узлы!» Отвез ее обратно, у бани выгрузил. Мне ее стало тогда жаль. А на другой день на гулянке, слышу, поет:

Расставались с дорогим,

Пошла и не заплакала,

Буду с новеньким гулять,

Любовь-то одинакова

Ладно, думаю. Свез, хорошо и сделал: баба с возу, кобыле легче.

После этого от женитьбы охоту отбило. Начал со сватом Андреем холостяжничать. Было поплясано, по чужим деревням похожено, в овинах поночевано. Есть чего вспомнить.