Творчество Ефима Твердова, молодежная инициатива и рисунки юных вытегоров

Творчество Ефима Твердова — это яркий пример того, как русский язык в руках мастера раскрывает всю свою силу, образность и глубину. Его рассказы — это не просто проза, а живое воплощение мировоззрения, традиций и духа жителей северного края. Язык в его сказках выполняет магическую функцию: он не просто передает информацию, а оживляет картины суровой природы, позволяет услышать голоса прошлого, почувствовать мудрость и простоту северного характера.

Книга как культурный мост

Изданный сборник рассказов Твердова является не только литературным памятником самому автору и творческому наследию Вытегорского края, но и свидетельством могущества русского языка. Именно язык выступает здесь главным хранителем и проводником культурных ценностей, делая их близкими, понятными и живыми для современного читателя, независимо от его возраста и места проживания.

Уникальный проект Натальи Спивак

Идея собрать рассказы, ранее издававшиеся лишь в бумажных переплетах, в единый полноценный сборник, принадлежит Вытегорской районной библиотеке. Именно сотрудник отдела обслуживания библиотеки — Наталья Спивак, одержала победу в областном конкурсе молодежных инициатив, что позволило выпустить 120 экземпляров этого уникального издания.

Особенность издания: детские иллюстрации

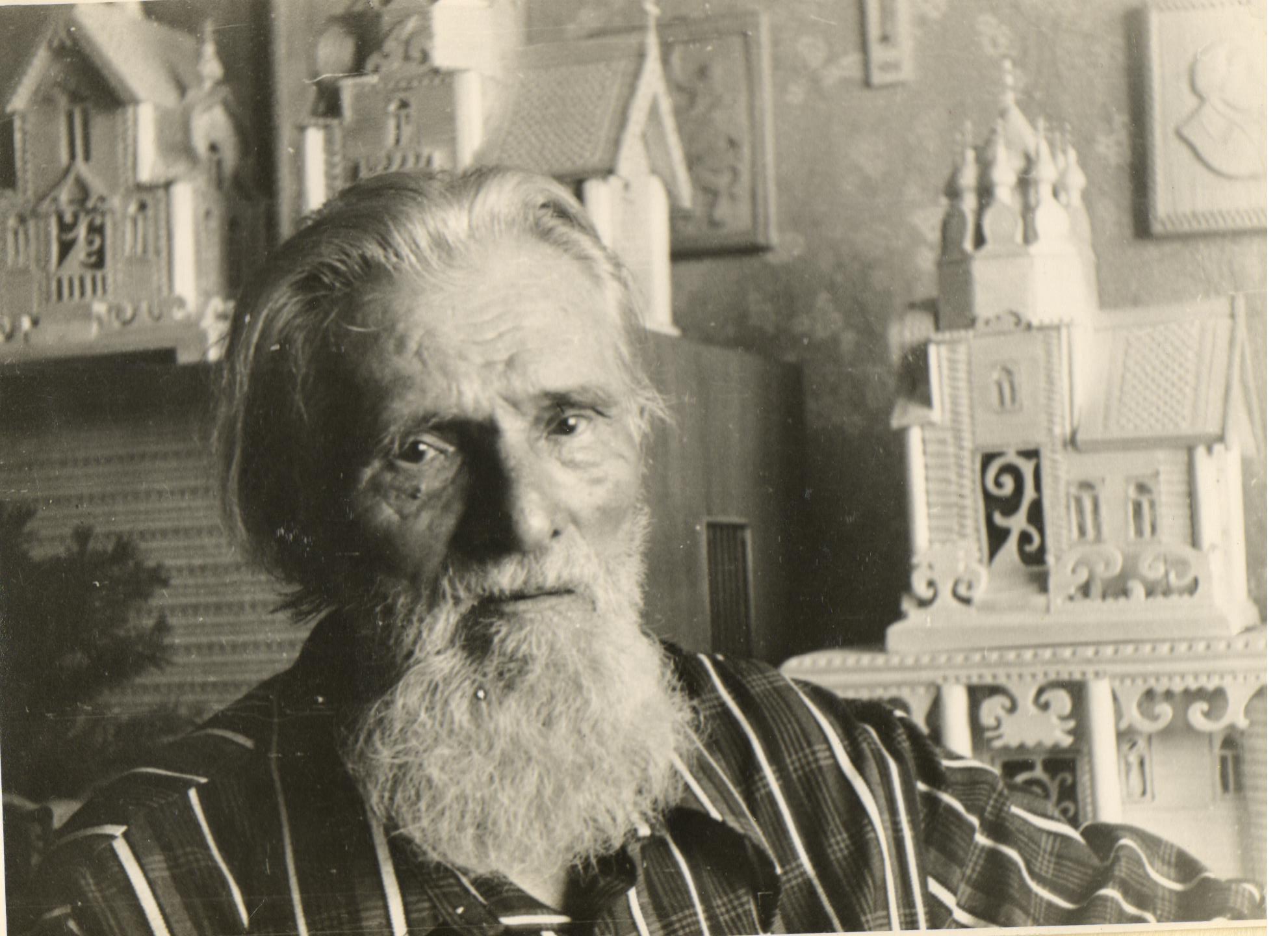

Уникальность этого сборника заключается в том, что иллюстрациями к рассказам стали рисунки юных художников Вытегории. Для этого в мае районная библиотека объявила конкурс среди учащихся городских объединений Дома детского творчества, Вытегорской детской школы искусств и творческого пространства «ОнегоАрт».

Работы ребят, наполненные искренностью, яркими красками и детским восприятием, не просто украшают страницы книги. Они создают особую атмосферу, добавляя к голосу автора-носителя русского языка живой, непосредственный отклик юного читателя, что делает связь между прошлым и будущим еще более прочной и зримой.

Таким образом, творчество Ефима Твердова продолжает жить и находить отклик. Благодаря таким инициативам, как проект Натальи Спивак, наследие автора-носителя уникального северного диалекта сохраняется, преумножается и передается следующим поколениям, оставаясь важной частью богатой палитры русского языка и культуры.

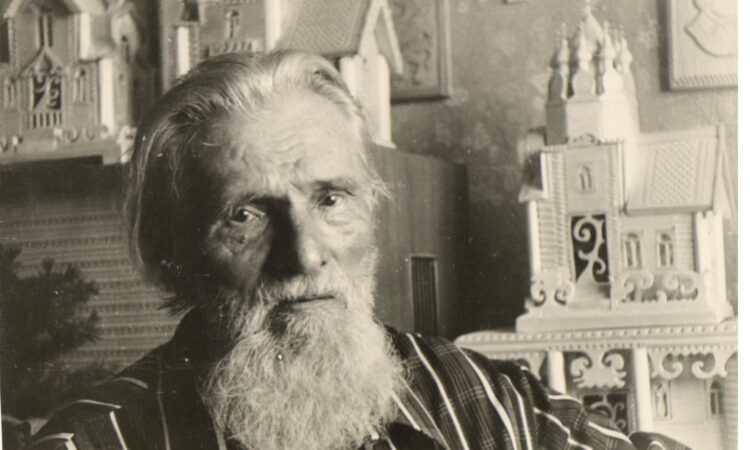

Ефим Твердов 08.091903 – 12.03.1990 гг.

Ефим Твердов родился в 1903 году в деревне Гридино (теперь Вожегодский район) Вологодской области в крестьянской семье Хохловых. Твердовым он стал позже, избрав себе такой псевдоним. Многое он прошел – гражданскую войну, ликвидацию неграмотности, организацию колхозов. Во всем Ефим Григорьевич принимал участие. Он окончил Ленинградскую школу летчиков, стал профессиональным авиатором. Работал бортмехаником в аэропорту г. Архангельска, был старшим техником-инженером в г. Лисичанске.

Тяжелое ранение и контузия заставила изменить образ жизни. Ефим Григорьевич стал преподавать труды в сельской школе. И тогда у него появилось увлечение – он взялся мастерить из жести копии памятников северного деревянного зодчества, выполнил макет Кремля. После чего занялся резьбой по дереву, создавал волшебную сказку. Под рукой у него было около 150 различных инструментов по дереву.

Помимо резьбы по дереву Ефим Твердов очень много писал – стихи, прозу, воспоминания, свои наблюдения за природой и ее обитателями такие как: «На лесных тропинках», «В лесах Прионежья» и другие.

Ефим Григорьевич оставил свой добрый след в истории Вытегории. Самое ценное наследие – это его любовь к родному краю и его людям, которую писатель воплотил в своих неповторимых рассказах, новеллах, очерках и в изделиях художественно-прикладного творчества.

Скончался Ефим Григорьевич в 1990 году здесь, в Вытегре, в возрасте 86 лет.

София Маркушева воспитанница Вытегорской детской школы искусств награждена за победу в конкурсе рисунков по рассказам Ефима Твердова.

Автор иллюстрации Варвара Егорова.

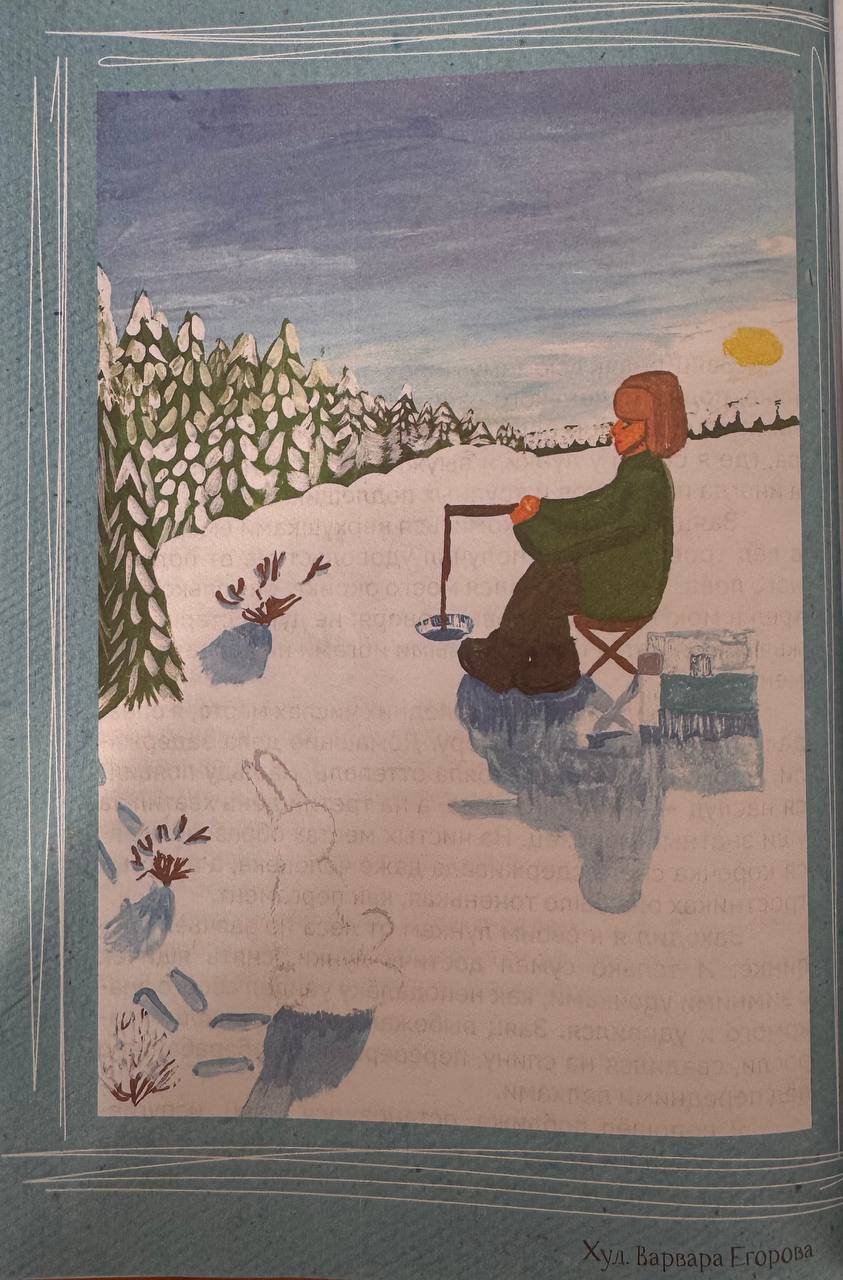

один из рассказов Ефима Твердова «В зимнюю пору».

«Заяц-беляк всю зиму жировался в густом мелком ельнике, подле маленького озера Чекша. По утрам и поздними вечерами он бегал в тростниковую заросль у озера, где я сидел у лунки и выуживал то плотву, то окуня, а иногда подъязков и крупных подлещиков.

Заяц любил полакомится верхушками вмерзшего в лед тростника, а я получал удовольствие от подледного лова. Заяц не пугался моего окрика, он только смотрел в мою сторону, словно говоря: не дури, старик, ружья у тебя нет, а подраненными ногами не догнать тебе меня.

Но вот однажды, в последних числах марта, я опоздал вовремя прийти к озеру. Домашние дела задержал и, к тому же два дня стояла оттепель. На льду появился наслуд – выступила вода, а на третий день хватил за уши знатный морозец. На чистых местах образовавшаяся корочка снега сдерживала даже человека, а в густых тростниках она было тоненькая, как пергамент.

Заходил я к своим лункам от леса по заячьей тропинке. И только сумел достичь лунки, снять ящичек с зимними удочками, как неподалеку увидел своего знакомого и удивился. Заяц выбежал из тростниковой заросли, свалился на спину, перевернулся, забарабанил о лед передними лапками.

Я подошел поближе, остановился. Заяц, испугавшись, вскочил и сразу же упал, снова вскочил, и снова упал. Тут я только понял, что заяц бежал тростником, проваливался в наслуд, а потом его лапы попали в снег, и морозец прихватил их, словно тугим ремешком опоясал. С полчаса я грел зайца под шубой, а когда он почувствовал, что ледок с ног стаял, забился. Но я не отпустил его сразу, а вынес на берег, легко положил на тропинку, и он стремительно шмыгнул в ельник, даже не удостоил меня благодарным взглядом».